北部エリア

-

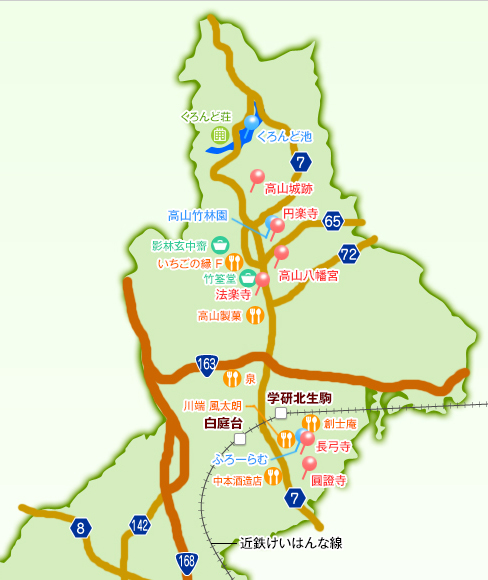

北部エリアの高山地区は、日本の伝統文化である茶道において使用する道具の茶筌生産が全国シェア90%を占め、“茶筌のふるさと”として知られています。

この地域では、茶筌をはじめ様々な竹製品を製造・販売しているお店があります。

冬に訪ねると、竹を立てかけて乾かしている「寒干し」という風景が見られます。この光景は茶筌製造のひとつの工程であり、今や高山の冬の風物詩となっており、生駒が誇る美しい景色、「生駒八景」の一つに数えられています。

また、このエリアには国の重要文化財を有する「高山八幡宮(たかやまはちまんぐう)」がある他、自然の景観に恵まれた「くろんど池」もあります。

上町地区には、本堂が国宝の「長弓寺(ちょうきゅうじ)」や、戦国時代の武将であった筒井順慶(つついじゅんけい)ゆかりの「圓證寺(えんしょうじ)」があります。

このエリアには、「金鵄(きんし)発祥の伝説」と「小野真弓長弓(おののまゆみたけゆみ)に関する伝説」の二大伝説が残されているロマンあふれるエリアでもあり、金鵄発祥の伝説に登場する土地の豪族である長髓彦(ながすねひこ)にまつわる伝承の地などが多く残されていて、日本の歴史、自然や神話も味わうことのできる魅力いっぱいのエリアです。

生駒市エリアガイド

生駒市目的別スポット

二大伝説

金鵄(きんし)発祥の伝説

のちの神武(じんむ)天皇である磐余彦(いわれひこ)は、国の中心を現在の奈良県に定めようと考え、現在の宮崎県より旅立ちました。その頃、生駒の地には長髓彦(ながすねひこ)という豪族がおり、生駒山や上町一帯で激しい戦いとなったと伝えられています。この戦いの時、磐余彦の弓に金色の鵄が舞い降り、長髓彦の軍はそのまぶしい光に迷い、戦いに破れました。このことがこの地に残る金鵄発祥の伝説となっています。

小野真弓長弓(おののまゆみたけゆみ)に関する伝説

小野真弓長弓と息子の長麻呂(なかまろ)は、聖武(しょうむ)天皇のお供として狩りに出かけました。その時怪鳥が飛び立ったので、長麻呂が矢を放ったところ父の長弓に当たり、長弓は命を落としてしまいました。

北部エリアの見どころ

※写真または地図上のスポット名をクリックしていただくと、詳細情報をご覧いただけます。